Ces deux ouvrages appellent une remarque technique préalable, purement universitaire.

Le monde universitaire juridique a commencé à faire passer des HDR (habilitation à diriger les recherches) sous la forme de "mémoires", par nature ce sont des mémoires post-doctoraux. Il vaudrait mieux parler de thèse d'habilitation. En droit, la thèse est longue et très solitaire et l'Université acceptait de faire passer la HDR ; les choses changent un peu même si la réglementation est en vérité flexible ; on ajoutera que l'extraordinaire développement du droit positif, par des centaines de règles par an, fait qu'il sera difficile de réduire la durée des thèses, sauf à changer de la nature des sujets : donner et traiter des sujets "pointus".

sur les sujets de thèse que l'on donne, il sera difficile de réduire la durée d'élaboration des thèses. Il sera donc difficile d'adopter sans réserve la forme du mémoire quand des auteurs ont pu, en quatre articles sur 5 ans, montrer leur excellence et opéré des apports à la science juridique.

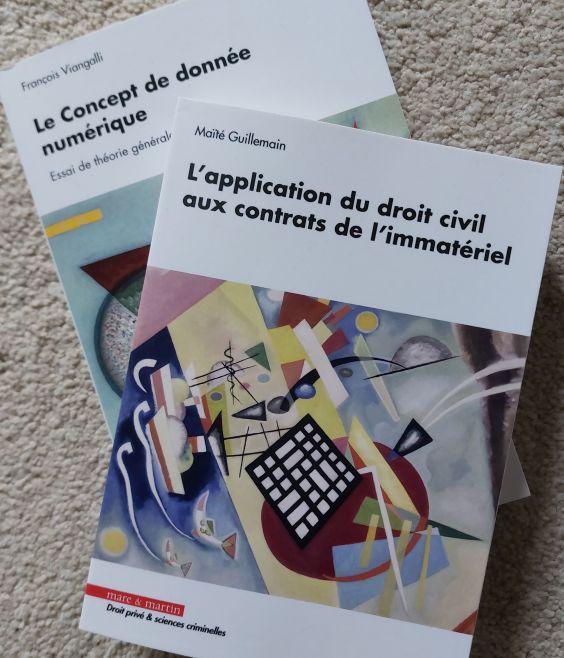

Ces deux ouvrages sont des travaux post-doctoraux. Ils révèlent ô combien le numérique, et même, disons, le droit du numérique, peut être approché de façon différente.

Dans Le Concept de donnée numérique, de François Viangelli, c'est une méthode assez libre qui est déployée. Il n'est ainsi pas commun ou usuel qu'un juriste évoque et invoque "la pensée informatique". Le juriste, préoccupé de ce que dira le juge ou de ce qui a été écrit dans la loi scrute la loi écrite pour dire vos droits et obligations. Même s'il parle des données numériques, personnelles ou pas. Il y a alors de quoi renverser la table en doutant que les données personnelles doivent être conçues comme une extension de l'individu. On peut alors y voir un "phénomène linguistique" tenant à la liberté d'expression et de la libre recherche scientifique. Le régime de responsabilité qui en découle indique que l'on est encore en pleine science juridique quoique tout le droit de l'espèce ne soit pas inventorié, classé et commenté. La méthode du livre vaut déjà le détour, et l'amateur a été interpellé par la question de savoir si la donnée numérique n'était pas de la monnaie ; en deux pages l'affaire est pliée, un peu vite peut-être (la monnaie est un peu traitée en France), mais je garderai en tête la page 128.

Dans L'application du droit civil aux contrats de l'immatériel, de Maïté Guillemain, le recours au "droit-roi" comme point de départ, le droit civil, postule une méthode très classique. Mais le sujet est à la pointe des problèmes juridiques actuel, comme le montre selon nous le mot "objet" ; le terme fleurit un peu partout parce que, pensons-nous, les choses immatérielles ne pointent pas assez bien toutes ces choses parfois identiques et qui circulent à la vitesse d'un clic dans les systèmes informatiques et pour lesquelles le mot chose n'est pas idéal. Le présent travail se concentre sur les droits de propriété intellectuelle notamment concernant un œuvre, marque ou brevet. L'autrice développe une méthode classique qui permet de balayer des contrats et des obligations et de revisiter quelques boulevards de l'immatériel ; quelque chose vous accrochera, comme je fus arrêté par l'obligation intuitu rei qui, je dois en convenir, ne me parlait guère.

On est donc heureux d'avoir croiser les travaux de ces collègues et de les signaler.

Le monde universitaire juridique a commencé à faire passer des HDR (habilitation à diriger les recherches) sous la forme de "mémoires", par nature ce sont des mémoires post-doctoraux. Il vaudrait mieux parler de thèse d'habilitation. En droit, la thèse est longue et très solitaire et l'Université acceptait de faire passer la HDR ; les choses changent un peu même si la réglementation est en vérité flexible ; on ajoutera que l'extraordinaire développement du droit positif, par des centaines de règles par an, fait qu'il sera difficile de réduire la durée des thèses, sauf à changer de la nature des sujets : donner et traiter des sujets "pointus".

sur les sujets de thèse que l'on donne, il sera difficile de réduire la durée d'élaboration des thèses. Il sera donc difficile d'adopter sans réserve la forme du mémoire quand des auteurs ont pu, en quatre articles sur 5 ans, montrer leur excellence et opéré des apports à la science juridique.

Ces deux ouvrages sont des travaux post-doctoraux. Ils révèlent ô combien le numérique, et même, disons, le droit du numérique, peut être approché de façon différente.

Dans Le Concept de donnée numérique, de François Viangelli, c'est une méthode assez libre qui est déployée. Il n'est ainsi pas commun ou usuel qu'un juriste évoque et invoque "la pensée informatique". Le juriste, préoccupé de ce que dira le juge ou de ce qui a été écrit dans la loi scrute la loi écrite pour dire vos droits et obligations. Même s'il parle des données numériques, personnelles ou pas. Il y a alors de quoi renverser la table en doutant que les données personnelles doivent être conçues comme une extension de l'individu. On peut alors y voir un "phénomène linguistique" tenant à la liberté d'expression et de la libre recherche scientifique. Le régime de responsabilité qui en découle indique que l'on est encore en pleine science juridique quoique tout le droit de l'espèce ne soit pas inventorié, classé et commenté. La méthode du livre vaut déjà le détour, et l'amateur a été interpellé par la question de savoir si la donnée numérique n'était pas de la monnaie ; en deux pages l'affaire est pliée, un peu vite peut-être (la monnaie est un peu traitée en France), mais je garderai en tête la page 128.

Dans L'application du droit civil aux contrats de l'immatériel, de Maïté Guillemain, le recours au "droit-roi" comme point de départ, le droit civil, postule une méthode très classique. Mais le sujet est à la pointe des problèmes juridiques actuel, comme le montre selon nous le mot "objet" ; le terme fleurit un peu partout parce que, pensons-nous, les choses immatérielles ne pointent pas assez bien toutes ces choses parfois identiques et qui circulent à la vitesse d'un clic dans les systèmes informatiques et pour lesquelles le mot chose n'est pas idéal. Le présent travail se concentre sur les droits de propriété intellectuelle notamment concernant un œuvre, marque ou brevet. L'autrice développe une méthode classique qui permet de balayer des contrats et des obligations et de revisiter quelques boulevards de l'immatériel ; quelque chose vous accrochera, comme je fus arrêté par l'obligation intuitu rei qui, je dois en convenir, ne me parlait guère.

On est donc heureux d'avoir croiser les travaux de ces collègues et de les signaler.

Accueil

Accueil Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare & martin.

Numérique, une thématique et deux livres sur le numérique juridique, Editions mare & martin.

"Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"

"Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé"